三十余載光陰流轉,從臨床一線的傳染病診療戰場,到實驗室里的科研攻堅陣地,再到講臺之上的知識傳遞殿堂,劉金霞始終以“臨床+教育”為雙軌,在病原生物學領域默默耕耘、篤行不怠。作為河北省教育系統先進個人、病原生物學實驗中心主任,她用熱愛澆灌事業,用堅守詮釋擔當,在醫教融合的道路上步履不停,為一代代醫學生點亮前行之路,成為醫路之上溫暖而堅定的“擺渡人”。 臨床困思尋方向 ,科研求索定雙軌。“13年的傳染病臨床工作,讓我看清了一個現實:很多時候,按指南、按教材治不好病人,問題根源在于基礎醫學知識沒吃透,科研意識更是薄弱。”談及職業轉型的契機,劉金霞的話語里滿是真切。2003年非典過后,所在科室轉為以發熱排查為主,專業發展受限,這種“時間被荒廢”的無力感,讓她毅然跳出舒適區,選擇報考博士,深耕病原生物學研究。 讀博的三年,是她“扒一層皮”的蛻變之旅。從幾乎沒摸過實驗儀器的臨床醫生,到跟著德國博士后導師攻堅國自然課題,劉金霞每天凌晨前從未休息,與團隊在無數次失敗中反復摸索、積累經驗。這段從零開始的科研經歷,讓她深刻意識到:僅靠個人臨床經驗“救火”遠遠不夠,唯有通過教育將基礎醫學與臨床實踐深度結合,才能系統性提升醫療隊伍的專業能力。自此,“臨床+教育”的雙軌路徑成為她堅定的職業選擇——既保持一線診療的敏銳洞察力,又通過教學將知識轉化為可復制的體系,讓更多醫學生少走彎路、快速成長。 教學創新破壁壘 ,熱愛賦能激興趣。“實驗室安全是底線,教學創新是方向,兩者從來不是矛盾體。”作為病原生物學實驗中心主任,劉金霞將大量精力投入實驗教學管理與教改探索,誓要讓學生跳出“死記硬背”的桎梏。她牽頭設計5個跨學科整合實驗,組建“研究生+本科生+教師”學習共同體,把乙肝病毒研究、結核防控等臨床真實問題搬進課堂,讓抽象的理論知識與實際應用接軌;為彌補學生社會實踐短板,她帶領學生走進小學、養老院開展科普活動,用《紅樓夢》典故解讀結核桿菌,用抗日劇里的情節糾正醫學常識誤區,讓“文學+醫學”“生活+醫學”成為激發學習興趣的鑰匙。

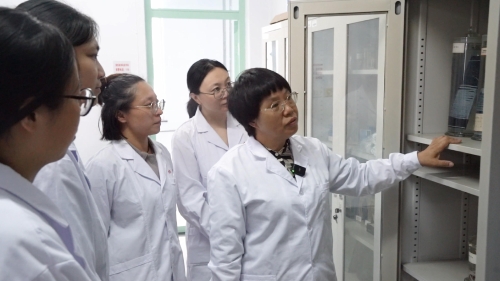

劉金霞老師指導學生 面對00后醫學生學習內驅力不足的問題,劉金霞的課堂總有“不一樣的聲音”:她敢推翻滯后的教材內容,會引導學生質疑指南的局限性,更會傳授“利己”的防護知識——“學病原生物學,不僅是為了治病救人,更是為了保護自己、守護家人”。在她看來,醫學教育的核心是“融合”:既是多學科知識的融合,也是理論與實踐、自然屬性與社會屬性的融合;而激發學生興趣的關鍵,便是讓他們看到知識的“實用價值”,從“要我學”主動轉變為“我要學”。 傳幫帶守育人心 ,薪火相傳續征程。“還有5年就退休了,我現在最想做的,是把‘接力棒’傳好。”談及未來規劃,劉金霞的目光始終聚焦年輕一代。她計劃用五年時間,從實驗室安全管理、實驗項目設計、臨床思維培養等多個維度,手把手帶教年輕教師,讓團隊能夠持續推進“預防-診療-康復”全流程教學內容整合,讓醫教融合的理念薪火相傳。 對于有志于走“臨床+科研”道路的醫學生,她的建議樸實而懇切:“要有‘悟性’,更要有‘敏感性’。臨床中那些教材、指南解決不了的問題,就是最好的科研切入點。但前提是,你要肯查文獻、敢質疑,在真假問題的甄別中找準方向。”而劉金霞自身,也始終踐行著這份理念——從抗擊非典先進個人到河北省教育系統先進個人,從臨床醫生到教學名師,她的每一步都走得扎實而堅定,用行動詮釋著“師者仁心”的深刻內涵。 辦公桌前,劉金霞翻看著學生的實驗報告,眼里滿是期許:“我最大的愿望,是看到學生們有斗志、有熱情,不僅能成為醫術精湛的好醫生,更能成為有溫度、有擔當的醫者。”三十余載醫教路,她如一束光,照亮了醫學生前行的道路;似一股泉,為病原生物學教育事業注入綿長而溫暖的力量,用堅守與熱愛書寫著“醫路求索,教澤綿長”的動人篇章。

作者:記者站 張乘閣 編輯:黨委宣傳統戰部 張喜子 審核:黨委宣傳統戰部 周文娟

|